Un análisis psicológico y social de la bioserie que reabre heridas, preguntas y emociones

La nueva bioserie «Chespirito: Sin querer queriendo» no solo revive la historia de uno de los íconos más influyentes de la televisión latinoamericana, sino que también ha abierto la puerta a una conversación mucho más profunda: la de la memoria, los vínculos personales, las decisiones privadas y cómo se entrelazan con la percepción pública.

Desde el anuncio de su estreno en Max (antes HBO Max), las redes sociales se encendieron con comentarios, análisis, críticas y polémicas que reflejan cuán emocionalmente conectados estamos con las historias que marcaron nuestra infancia. Pero ¿qué nos dice todo esto desde una perspectiva psicológica?

El «triángulo amoroso» y la narrativa de la culpa

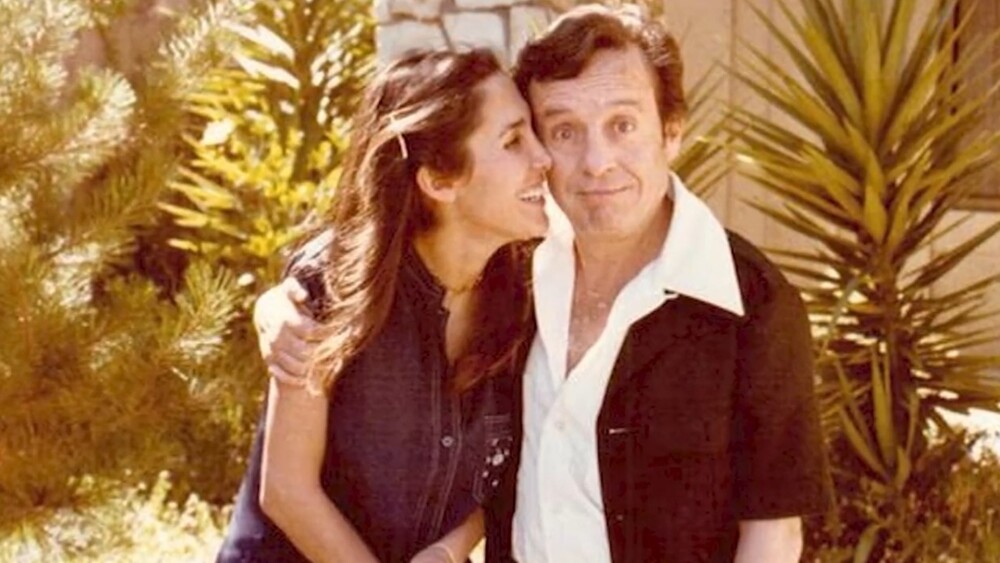

Uno de los focos principales de la serie ha sido el abordaje de la vida amorosa de Roberto Gómez Bolaños, especialmente su relación con Florinda Meza, su compañera en la vida y en la pantalla. Lo llamativo no es solo lo que cuenta la serie, sino cómo lo cuenta: se muestra el conflicto interno del personaje, su relación previa con su esposa Graciela Fernández, y cómo Meza entra a su vida con fuerza y controversia.

La audiencia no tardó en tomar postura. En redes sociales se viralizaron frases como «Florinda siempre será la otra» o «nadie piensa en lo que sintieron sus hijos». Este fenómeno reactiva lo que en psicología llamamos etiquetamiento moral: una tendencia a juzgar desde una lógica binaria (culpable/inocente, buena/mala), especialmente cuando hay emociones involucradas.

Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, este tipo de juicios simplificados funcionan como un mecanismo de reducción de la disonancia cognitiva. Cuando nos enfrentamos a situaciones complejas que involucran a figuras que admiramos, nuestro cerebro busca resolver la tensión emocional mediante categorías claras y definitivas. Es más fácil etiquetar a alguien como «la villana» que aceptar la complejidad moral de las relaciones humanas.

La intimidad expuesta y el juicio colectivo

Un momento clave de la serie ha sido la revelación de por qué Chespirito y Florinda no tuvieron hijos: él se había realizado una vasectomía años antes. Una decisión personal, íntima, convertida en tema de análisis colectivo. ¿Por qué nos interesa tanto?

Desde la psicología social, esto tiene sentido: la exposición de figuras públicas genera lo que se llama familiaridad parasocial, una ilusión de cercanía emocional con personas que no conocemos personalmente. Al ver sus vidas en pantalla, sentimos que podemos opinar sobre sus decisiones, como si fueran parte de nuestro entorno emocional.

Este fenómeno se intensifica cuando se trata de figuras que fueron parte de nuestra infancia. La nostalgia opera como un filtro emocional que idealiza el pasado, creando una versión «purificada» de nuestros ídolos. Cuando la realidad contradice esta imagen idealizada, experimentamos lo que los psicólogos llaman ruptura de esquemas, un proceso doloroso que puede generar resistencia, negación o incluso enojo.

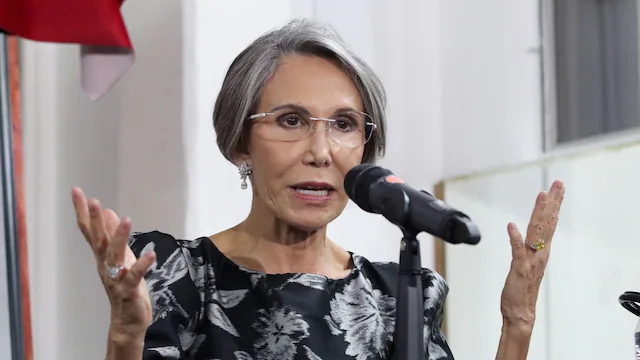

Florinda Meza: entre la defensa y la denuncia

La actriz no se quedó callada. A través de su cuenta de Instagram, publicó mensajes defendiendo su versión de la historia y cuestionando la manera en que ha sido retratada en la serie. Incluso ha considerado acciones legales por «daño moral».

Este conflicto nos invita a reflexionar sobre el rol de la narrativa mediática en la construcción de identidad: ¿Quién tiene derecho a contar una historia? ¿Quién decide cómo será recordado alguien? ¿Y qué pasa cuando una historia real se adapta para entretener?

La respuesta de Florinda Meza ilustra perfectamente el concepto de amenaza a la identidad narrativa. Cuando alguien cuenta nuestra historia de manera que no coincide con nuestra propia percepción, se activa un mecanismo de defensa psicológica. No se trata solo de proteger la reputación, sino de preservar la coherencia interna de nuestra identidad.

La memoria colectiva y los íconos de la infancia

Chespirito ocupó un lugar especial en la construcción de la memoria colectiva latinoamericana. Sus personajes no solo nos entretenían, sino que también transmitían valores, formas de relacionarse y hasta maneras de entender el mundo. Cuando una bioserie expone aspectos controvertidos de la vida privada de su creador, no solo se cuestiona al hombre detrás del personaje, sino también los cimientos emocionales de millones de personas.

Este proceso genera lo que la psicología llama reorganización cognitiva: necesitamos reintegrar nueva información sobre alguien que considerábamos conocer. Es un proceso complejo que puede generar ansiedad, confusión y hasta duelo por la pérdida de la imagen idealizada.

El poder de las narrativas mediáticas

Las bioseries no son documentales neutrales; son productos de entretenimiento que requieren dramatización, conflicto y arcos narrativos. Esto implica decisiones editoriales que pueden amplificar ciertos aspectos de la historia mientras minimizan otros. Desde la psicología de la comunicación, sabemos que estas decisiones narrativas no solo informan, sino que también moldean la percepción pública.

La manera en que se presenta la información puede activar diferentes sesgos cognitivos. Por ejemplo, el efecto de primacía hace que las primeras impresiones tengan mayor peso en nuestra evaluación posterior. Si una serie presenta a un personaje de manera negativa desde el inicio, será más difícil que el público cambie esa percepción, incluso si aparece información contradictoria más adelante.

¿Qué dice esta serie de nosotros como sociedad?

Más allá de los hechos y las controversias, «Chespirito: Sin querer queriendo» actúa como un espejo. Nos muestra cuán profundamente nos impactan las historias que marcaron nuestra niñez, cómo buscamos justicia emocional incluso décadas después, y cuánto poder tienen los relatos para moldear nuestra forma de entender a los demás.

La intensidad de las reacciones también revela algo sobre nuestra relación con el pasado y la nostalgia. En un mundo cada vez más complejo e incierto, tendemos a idealizar épocas que percibimos como más simples o auténticas. Chespirito representa para muchos una conexión con esa «edad dorada» de la infancia, donde las cosas parecían más claras y los héroes no tenían matices grises.

Reflexión final

La bioserie de Chespirito no es solo un homenaje a una figura amada. Es una exploración de la complejidad humana, los vínculos rotos, las decisiones difíciles y la memoria colectiva. Desde la psicología, nos ofrece una oportunidad invaluable: repensar cómo juzgamos, cómo recordamos, y cómo construimos narrativas para comprender lo que, muchas veces, no se puede explicar fácilmente.

Este fenómeno nos invita a desarrollar lo que los psicólogos llamamos tolerancia a la ambigüedad: la capacidad de convivir con la incertidumbre y la complejidad sin necesidad de resolverlas mediante juicios simplificados. Aceptar que nuestros ídolos pueden ser humanos complejos, con luces y sombras, es parte de un proceso de maduración emocional tanto individual como colectivo.

Si aún no la has visto, te dejo aquí el Trailer:

LEE TAMBIÉN NUESTRO ARTÍCULO SOBRE El Juego del Calamar Temporada 3: El Sacrificio Final